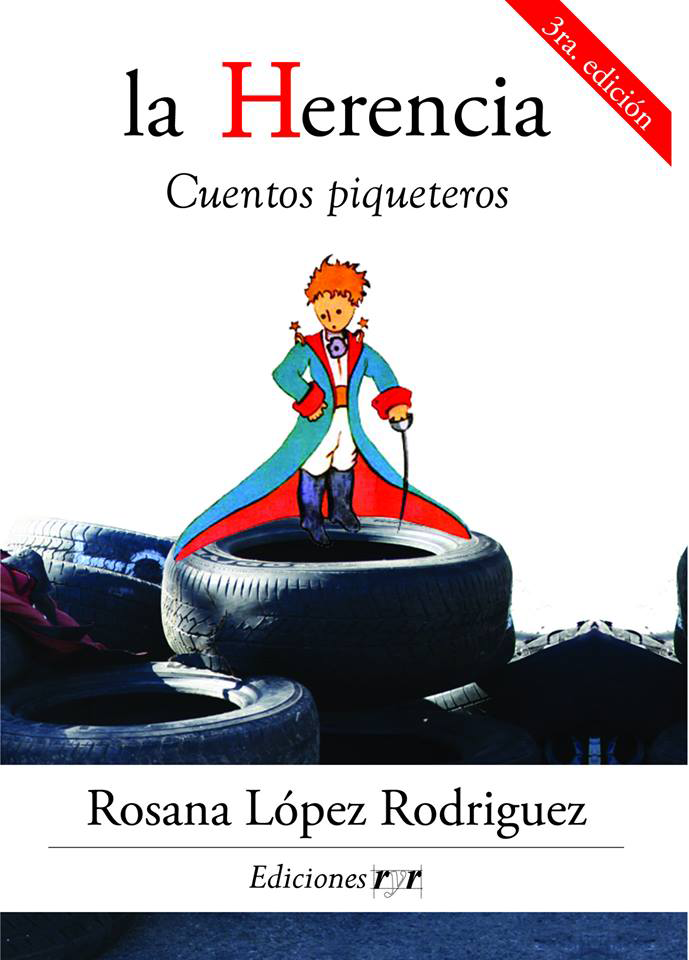

Por Ana Ojeda* – La Herencia. Cuentos piqueteros es el título del primer libro de relatos de Rosana López Rodriguez, directora del Grupo de Investigación sobre Literatura Popular del CEICS (Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales). Publicado por primera vez en 2004, por estos días se ha reeditado, gracias a la labor de Ediciones ryr. Consta de quince relatos breves y un prólogo, esbozo teórico titulado “Por una literatura piquetera”. En él, a partir de una crítica al romanticismo -y particularmente al mito del escritor romántico- en tanto “consiste en la celebración del individualismo burgués”, sienta las bases de su propuesta: “Si la libertad es conciencia de la necesidad, el verdadero artista es aquel que toma conciencia de la necesidad de afirmarse como miembro de la sociedad. Su libertad real consiste en reconocer que responde a una organización. Debe, entonces, decidir qué programa, qué voluntad social organizada representará en su escritura”. No es ésta, por supuesto, la primera vez que algo similar se intenta en el campo de la literatura. Allá por 1920, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque y Leónidas Barletta, para mencionar sólo los nombres más conocidos y recordados del llamado Grupo de Boedo, llevaron a cabo una literatura que se proponía develar las miserias cotidianas de aquellos para quienes la acelerada modernización que Buenos Aires experimentó a principios de siglo no fue sino un progreso ilusorio, “juerguista”, en palabras del poeta Olivari, real sólo para unos pocos. Los boedistas se comprometieron con las problemáticas de su tiempo y, como consecuencia, produjeron una literatura con inquietudes sociales. Vieron en ella un instrumento de combate con el que agitar las conciencias de sus contemporáneos con vistas a promover la posibilidad de un mundo mejor. Es el mismo movimiento que encontramos explicitado en el prólogo de La Herencia. Allí, López Rodriguez se interroga acerca de la importancia de la literatura en el marco de una militancia política estricta. Al hacerlo, justifica su labor escrituraria tomando la posta de los compañeros de Boedo: “¿Para qué sirve el arte, pues? Para ocultar o develar las potencias humanas. Para ocultar, en tanto arma de las clases dominantes, defensoras del status quo. Para develar, en tanto arma de las clases dominadas”. “Por una literatura piquetera” es la pieza que abre La Herencia. Es también la más larga del libro. Si bien su lectura resulta interesante, este prólogo se torna por momentos excesivamente pedagógico y explícito, evidenciando una especie de desconfianza en las capacidades del lector para extraer sus propias conclusiones acerca de lo que se avecina.

Por Ana Ojeda* – La Herencia. Cuentos piqueteros es el título del primer libro de relatos de Rosana López Rodriguez, directora del Grupo de Investigación sobre Literatura Popular del CEICS (Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales). Publicado por primera vez en 2004, por estos días se ha reeditado, gracias a la labor de Ediciones ryr. Consta de quince relatos breves y un prólogo, esbozo teórico titulado “Por una literatura piquetera”. En él, a partir de una crítica al romanticismo -y particularmente al mito del escritor romántico- en tanto “consiste en la celebración del individualismo burgués”, sienta las bases de su propuesta: “Si la libertad es conciencia de la necesidad, el verdadero artista es aquel que toma conciencia de la necesidad de afirmarse como miembro de la sociedad. Su libertad real consiste en reconocer que responde a una organización. Debe, entonces, decidir qué programa, qué voluntad social organizada representará en su escritura”. No es ésta, por supuesto, la primera vez que algo similar se intenta en el campo de la literatura. Allá por 1920, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque y Leónidas Barletta, para mencionar sólo los nombres más conocidos y recordados del llamado Grupo de Boedo, llevaron a cabo una literatura que se proponía develar las miserias cotidianas de aquellos para quienes la acelerada modernización que Buenos Aires experimentó a principios de siglo no fue sino un progreso ilusorio, “juerguista”, en palabras del poeta Olivari, real sólo para unos pocos. Los boedistas se comprometieron con las problemáticas de su tiempo y, como consecuencia, produjeron una literatura con inquietudes sociales. Vieron en ella un instrumento de combate con el que agitar las conciencias de sus contemporáneos con vistas a promover la posibilidad de un mundo mejor. Es el mismo movimiento que encontramos explicitado en el prólogo de La Herencia. Allí, López Rodriguez se interroga acerca de la importancia de la literatura en el marco de una militancia política estricta. Al hacerlo, justifica su labor escrituraria tomando la posta de los compañeros de Boedo: “¿Para qué sirve el arte, pues? Para ocultar o develar las potencias humanas. Para ocultar, en tanto arma de las clases dominantes, defensoras del status quo. Para develar, en tanto arma de las clases dominadas”. “Por una literatura piquetera” es la pieza que abre La Herencia. Es también la más larga del libro. Si bien su lectura resulta interesante, este prólogo se torna por momentos excesivamente pedagógico y explícito, evidenciando una especie de desconfianza en las capacidades del lector para extraer sus propias conclusiones acerca de lo que se avecina.

“Cuatro más una menos uno” es el primer relato de este volumen e instala, enseguida, una de las problemáticas que puntea los relatos y tiene que ver con la creación literaria de un espacio femenino en el que raramente irrumpen los hombres. En efecto, en este primer cuento, la protagonista aparece rodeada de mujeres: su madre, sus amigas. A su padre sólo lo ve los domingos por la mañana, cuando éste vuelve de trabajar y a ella le permiten levantarse temprano para estar con él. Juntos comparten ese “tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor”, como diría María Elena Walsh. Los años pasan y esa vivencia dominical es la única en la que la figura paterna se vincula con el gozo. Luego, ésta sólo aparece en el rol de censor (de la música que le gusta a la protagonista, sobre todo), rol que finalmente terminará dejándole a la madre de la muchacha, a quien “le jurás que los varones van a estar lejos como perro sarnoso y se queda tranquila”. El adelgazamiento o inexistencia de los personajes masculinos no es extraño en las ficciones de La Herencia. Llega, tal vez, a su punto culminante en el cuento homónimo (uno de los mejores -si no el mejor- del volumen), en el que una trabajadora y madre soltera, decide dejar a su hija al cuidado de su abuela para “recuperar lo que les pertenecía”. Así, contra el mito de la mujer inmóvil que acompaña al hombre que actúa, comprende que tomará la fábrica en la que trabaja todo el tiempo que sea necesario porque, pensando en El principito, “Ella no quería ser rosa, quería ser zorro. Quería que por primera vez los lazos verdaderos, los fundamentales, fueran visibles. Que se hicieran visiblemente necesarios”. Lo atinado de que este relato cierre el libro se encuentra en el final del mismo, momento en el que la hija de la protagonista hereda la narración de Saint-Exupéry. A su madre se lo había obsequiado un empleado de librería y militante político, quien se lo entregara a su padre momentos antes de ser chupado en plena avenida. De esta forma, El principito encierra, para la protagonista, la posibilidad de comprender el valor y la potencia de la militancia. La literatura aparece a la vez como arca de la memoria (de una vida, pero también de una conducta y un ideal) y como disparadora de movimiento (la decisión de la protagonista de ocupar su lugar de trabajo), volviendo sobre las palabras del prólogo y cerrando el círculo: “El verdadero arte, entonces, aquella reflexión profunda sobre la esencia de lo humano, sólo puede provenir del cambio y la transformación, es decir, del movimiento”.

Las mujeres que pueblan las ficciones de López Rodriguez están (son) solas. Pero tienen, la gran mayoría de las veces, hijos. Como si la dimensión femenina en un grado cero implicara, sí o sí, la maternidad, como si ser mujer y ser madre fueran equivalentes absolutos. Esto esboza soluciones familiares no tradicionales diseñadas por la necesidad. Es el caso de “Okupitas”, en el que el niño protagonista pasa una semana en casa de su amigo Pablo porque la madre de éste no trabaja y la suya, en cambio, sí. También el de “El pacto”, en el que Andrea “se quedaba dormida a traición, agotada por el esfuerzo de esperar al esposo como si fuera un visitante extraño siempre ocupado con su trabajo o con diversiones de distinto género”. A su hijo, Eduardo, lo cría con la ayuda de Juliana, que trabaja con cama adentro. Un caso peculiar -y ya más extremo- es “El hermano menor”, simpático relato en el que se reivindica un ámbito familiar que excede y transgrede las barreras de lo humano.

Cuando de retratar el mundo femenino se trata, López Rodriguez adopta los patrones de un realismo costumbrista, cuya regla principal es la verosimilitud. En cambio, cuando el protagonista del relato es un hombre, se permite la fuga hacia otros mundos y otras realidades. “El enemigo”, por ejemplo, es un relato futurista que trae a la memoria la atmósfera de El Eternauta, la mítica historieta de Oesterheld y Solano López. “El enemigo” esboza un mundo devastado. El protagonista “había llegado a la aparentemente paradójica conclusión de que la supervivencia dependía fundamentalmente de la fuerza de la razón; una especie de supervivencia intelectual que sólo podría llevarse a cabo en el grado supremo de la evolución. ¿Qué pasaría, entonces, con las otras especies no racionales? Dados los progresos obtenidos ya no eran imprescindibles; no sobrevivirían”. El despiadado individualismo engendrado por este racionalismo acérrimo significa, finalmente, la ruina del protagonista, en un eco que confirma lo afirmado en el prólogo: “El mito del escritor romántico consiste en la celebración del individualismo burgués -afirma la autora en “Por una literatura piquetera”—. Este individualismo se funda en una idea de libertad negativa: se es más libre cuanto más solo y aislado se encuentre un individuo. (…) [Este concepto] fue combatido por Marx y toda la tradición marxista. (…) Se es libre a partir de la vida social y no contra ella, porque el ser humano no puede vivir sino en sociedad y la vida es previa a la libertad”.

No es el individualismo, sino la socialización lo que hace la fuerza y esto es lo que vienen a mostrar cuentos como “Nosotras tres”. En él Lola, una muchacha del interior, llega a Buenos Aires y se aloja junto a dos prostitutas (que, madres, añoran a sus hijos lejanos) en un hotel de la calle Bartolomé Mitre, cerca al Congreso de la Nación. Lucio, el hombre de Poli y proxeneta de ambas, se entusiasma con Giselle, un travesti que despierta los celos de la relegada Poli. Ésta, en un ataque de celos, estrangula a un cliente. Frente a la desesperada situación resultante, Lola asegura: “Por primera vez desde que inicié mi viaje me sentí segura de algo, estaba firme y el frío había desaparecido, quería estar con mis compañeras porque sabía que nos necesitábamos”. De esta forma, lo individual aparece en La Herencia siempre revestido de una carga negativa, llegando a su punto máximo en “Un gusano en la manzana”. En él, un hombre solo que viaja en tren para pasar sus vacaciones en la costa codicia a una niña “Reina en su asiento, el vestido amplio acomodado primorosamente, corona de rulos su cabecita”. Dotado de un final ambiguo que oscila entre el abuso, el asesinato y la cooperación, este relato resulta interesante por el uso de la alusión, de lo dicho a medias.

Para terminar, y siempre a propósito del rescate que en La Herencia se hace de la solidaridad y el compañerismo como vía de cambio (social e individual), me gustaría mencionar “El desvío”, único relato en el que aparecen retratados, temáticamente, los piquetes de diciembre de 2001. Y aparecen como una forma de escritura urbana en el sentido más literal de estas palabras. Claudia y Patricia, ambas maestras, se encuentran a bordo de un colectivo el día en que “La calle era un infierno de ruido, golpes con cualquier objeto contundente contra vidrieras, bancos, cajeros automáticos, bocinazos, bombos, gritos, coros de insultos para los políticos”. Angustiadas por el retraso que llevan (que, posiblemente, les hará perder el incentivo por presentismo) se preguntan por la señalética vial. En efecto, la doble raya amarilla que separa el carril de taxis y colectivos de los del resto de los vehículos, en lugar de ser una línea recta sigue un diseño zigzagueante. Claudia, molesta y con dolor de pies, arriesga una primera hipótesis: “El tipo que las pintaba estaba en pedo”. Luego, ya resignada al caos de tránsito, desistirá de ir al colegio y se desviará hacia su casa, donde se pondrá cómoda y encenderá la tele: “las imágenes que vio la golpearon tan fuerte que volvió a sentir bronca. Esta vez no era como la que había sentido en el colectivo. Esta vez la bronca se había desviado.

(…) Salió a la calle. Recorrió los metros que separaban el desierto de su cuadra del lugar en que estaba esa gente que buscaba, que provocaba, que generaba el desvío”. Claudia abandona, así, su aislamiento individual en pos de una dimensión colectiva en la que se descubre junto a nuevos compañeros de ruta. “Cuando llegó a su casa siguió llorando, por los gases, por los muertos, por su inconsciencia perdida, por su conciencia estrenada.” En este nacimiento resonará, finalmente, la explicación definitiva del porqué de la doble raya: “Fueron los piquetes. (…) El alquitrán se ablanda con el fuego, se corre, se enfría y ahí tenés ese lindo dibujito del pintor borracho”. Esa marca, esa raya doble modificada, es la huella que la resistencia popular dejó inscripta en la materialidad de la ciudad. Una escritura que podemos leer aún hoy.

*Licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, autora de los estudios preliminares y editora de la Colección Pingüe Patrimonio, de Ediciones El 8vo. Loco.