Por Silvina Pascucci

Grupo de Investigación sobre los Procesos de Trabajo en Argentna

La caridad y la beneficencia aparecen a lo largo de la historia como valores supremos y necesarios para construir una sociedad justa y más equitativa. Siempre identificados con el “amor al prójimo”, “la asistencia a los desamparados” o la “solidaridad desinteresada”, estos valores han sido impulsados con militante fervor, principalmente por organizaciones religiosas y por el estado. Diversas instituciones benéficas, hogares para huérfanos, pobres y ancianos, bolsas de trabajo, e incluso las propias ONGs y otras instituciones estatales y para-estatales, se presentan y se han presentado desde el siglo pasado, como alternativas que buscan corregir los desastrosos efectos del desarrollo capitalista, sin plantearse su superación revolucionaria. Es decir, buscan “humanizar el capitalismo” y aseguran que para lograrlo es necesario el compromiso, la caridad y la compasión frente a las penas ajenas. Pero dentro de la sociedad actual (como en toda sociedad de clases) los valores dominantes son los de la clase dominante. ¿De qué hablamos, entonces, cuando hablarnos de caridad? ¿Qué encontramos detrás de estas palabras cargadas de aparente sensibilidad frente el sufrimiento humano? Repasemos un poco la historia de nuestro país y encontraremos en ella algunas respuestas.

Hacia fines del XIX y principios del XX se crearon en la Argentina una enorme cantidad de instituciones de beneficencia y asistencia social, que nuclearon a su alrededor a una porción muy importante del proletariado, en un momento de formación de la clase obrera industrial y de consolidación de las relaciones sociales capitalistas. Numerosas escuelas y asilos, centros de salud, minoridad y geriátricos, pusieron en práctica una gigantesca obra de “beneficencia”. El argumento que la legitimaba era la necesidad de asistir a los pobres y cumplir con lo que la aristocracia de la época llamaba el “deber de posición social”. Según este “principio moral”, Dios le otorgaba a cada individuo un distinto grado de riqueza, y de manera proporcional a esa riqueza, debía “devolverla” a la sociedad en acciones caritativas y ayuda a los pobres. Pero si observarnos con más detalle el funcionamiento de estas instituciones, vemos que su razón de ser excede en mucho a una simple actitud culpógena. Por un lado, los institutos cumplieron la función de adoctrinamiento y disciplinamiento de la clase obrera, a partir de la educación religiosa que alejaba a los trabajadores de la ideas anarquistas y socialistas, e inculcaba en ellos la ideología burguesa del trabajo, la religión y la disciplina. Con el mismo objetivo de facilitar la incorporación de estos sectores al mercado de trabajo y al aparato productivo capitalista, se practicaron también importantes actividades de formación y capacitación de la mano de obra.

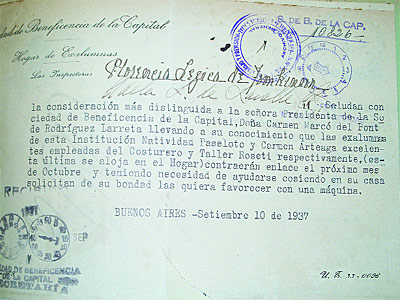

Pero además de este papel disciplinador y formativo, los institutos caritativos de principios de siglo cumplieron un rol, tanto más importante como silenciado, bajo el velo de la beneficencia: en su gran mayoría, las escuelas, asilos, orfanatos y establecimientos de asistencia social fueron más que nada talleres donde los internados y alumnos trabajaban en condiciones de explotación aberrantes, y producían cantidades enormes de mercancias, que luego eran vendidas al público o a otros establecimientos. Carpinteros, zapateros, costureras, encuadernadores, y otros trabajadores (que en su mayoría eran niños, mujeres solteras, ancianos o enfermos, es decir, las fracciones mas débiles del proletariado) estaban obligados a someterse a terribles condiciones de explotación, a cambio de sueldos miserables o, en la mayoría de los casos, solo por comida y alojamiento. Durante las últimas décadas, el fenómeno perdió el carácter masivo y centralizado que tenía hasta la época peronista, principalmente por la crisis de los años ’30, que impedía destinar semejante cantidad de recursos a estos establecimientos, pero también debido al progresivo colonizar de las funciones “caritativas” por el estado (a través de secretarías e institutos ad hoc) y por el movimiento obrero (a través del desarrollo de las obras sociales sindicales).

En la actualidad ha resurgido con potencia esta idea de la necesidad de “estrategias de sociabilidad caritativas”, “nuevas prácticas solidarias”, y otras por el estilo. Frente a la brutal crisis que azota nuestro país, muchos sectores progresistas han planteado que la solución a las penas argentinas consiste en desplegar este tipo proyectos “benéficos”. Así, vemos que se abren bolsas de trabajo y cursos de capacitación que “adaptan al desocupado a los requerimientos del mercado”, para recuperar la “cultura del trabajo” (o sea, que el desempleado recupere actitudes de obediencia y acepte sueldos miserables). Vemos también el desarrollo de “micro-emprendimientos”, mutuales, programas de asistencia social, cooperativas y otras cuestiones por el estilo, cuyo epítome “privado” fue el Club del Trueque, un ejemplo más que claro de autoexplotación, en el mejor de los casos (y de explotación capitalista lisa y llana en muchos otros).

Este renacimiento de la “solidaridad” no tiene su origen en los renovados valores “morales” de la sociedad argentina. Antes bien, es expresión de una sociedad que se descompone. Alguien dirá que “algo es algo” y que de alguna manera “la gente tiene que comer y no puede esperar a la revolución”. Pero el movimiento piquetero es un ejemplo de la dialéctica entre reforma y revolución: se hace cargo de todos estos problemas, igual que cualquier ONG. Con una diferencia crucial: con esos mismos comedores, ollas populares y merenderos, construye una organización revolucionaria, único instrumento con el que se puede superar una crisis que la dinámica propia del capital no hace más que agravar día a día. Necesidades básicas + programa + organización revolucionaria: he allí la superación práctica real de la “solidaridad”, la “compasión” y la “piedad” cristianas que pretenden hundir al proletariado en la pasividad y la ignorancia.