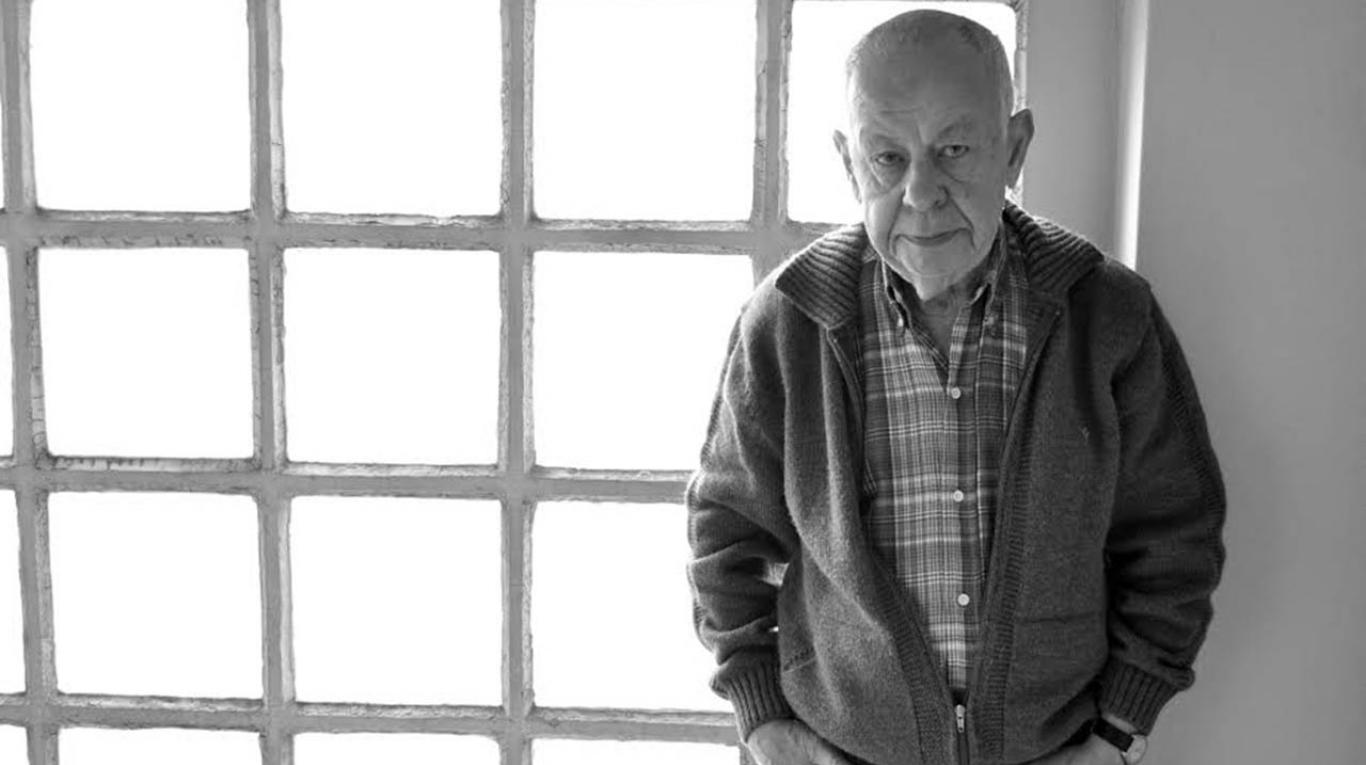

(1928-2016)

Andrés Rivera fue un escritor verdaderamente obrero. Como trabajador textil, desarrolló una notable capacidad de lectura y escritura. Como escritor, no perdió nunca el vínculo y la perspectiva de su clase.

Nació en 1928, bajo el nombre de Marcos Ribak. Su padre fue un exiliado de la socialdemocracia polaca y, su madre, una sobreviviente de los pogromos ucranianos. Andrés Rivera dejó la carrera de químico industrial para entrar a trabajar como obrero textil. En 1945 se afilió al PC y comenzó su militancia comunista, siendo arrestado por la policía de Perón. Su tío, también comunista, fue torturado por los servicios secretos peronistas. En 1964, Rivera fue expulsado del PC por oponerse a la “coexistencia pacífica”.

Integró la redacción de la revista Plática, La rosa blindada y Problemas del Tercer Mundo. Fue el autor de novelas consagradas como La revolución es un sueño eterno (1987), El amigo de Baudelaire (1991), La sierva (1992), El farmer (1996) y Hay que matar (2001), entre otras. Recibió numerosos premios, pero sólo tardíamente pudo dedicarse plenamente a la actividad literaria.

Sus novelas están pobladas de luchadores (obreros que se organizan, dirigentes revolucionarios), pero también de opresores (dictadores jubilados, hombres maltratadores). Los intereses de clase y la cuestión de género siempre están presentes, pero no en forma transparente. Solo suelen abrirse paso, cuando lo hacen, luego de un sinuoso y dramático camino. Su realismo no es simplón. No todos sus personajes obreros, ni las mujeres, piensan ni actúan de la misma forma. Todos se ven sometidos a un conjunto contradictorio de fuerzas e intentan lidiar con eso como pueden.

El precio fue la primera novela que escribió, y la última que corrigió. Publicada originalmente en 1957, trata sobre las contradicciones de la clase obrera y la intervención del PC bajo el peronismo, a través de la historia de unos obreros textiles en San Martín. Expresa la esperanza de la izquierda en el agotamiento del populismo para retomar su lugar de dirección.

Rivera cedió los derechos de este libro y de Los que no mueren (1959) a nuestra editorial, para formar parte del proyecto de Biblioteca Militante. El precio, entonces, fue reeditado en 2011 y Rivera decidió, para esta nueva edición, una serie de correcciones importantes. Fue un verdadero orgullo tratar con él. Falleció justo después del cierre de nuestra pasada edición de El Aromo. Por eso, este homenaje algo tardío.

Los folletos, los volantes, estallando ante sus ojos, las consignas repetidas durante veinte años; los hombres por un lado, las letras por el otro. Él pegaba los folletos, el clandestino mensaje de una vanguardia sin fatigas, y luego escuchaba, fuerte, las manos sabias preparando la pipa, acomodando la boina, palpando las cámaras de la bicicleta, escuchaba a un tejedor como él decir con una voz caliente, las consignas y los hombres por un lado, y las letras por el otro, y el tejedor como él desaparecía, se lo tragaba un calabozo, o lo despedían, o, también se cansaba, y cerraba la boca, y ahogaba los lemas.

Y Francisco se dijo: “Vivir, a mis años, es ponerme del lado de ellos, empezar de nuevo”. Y Francisco quería vivir. Por eso subía por esa escalera; por eso sonreía a un recuerdo sin desgaste, por primera vez desde una tarde gris y triste, muy lejana, cuando la muerte cortó, fulgurante, una promesa de pronto regreso.

6

Y él, esa mañana, marchaba a la cabeza de los seiscientos e iba a comunicar, a quien correspondiese, que eran los dueños de la fábrica, de sus máquinas, de su aire, del tiempo.

7

Llegaron a los escritorios. De la Vega les salió al encuentro: a él no lo arredraría esa técnica intimidatoria de soviets. Pero los otros le dijeron que desalojase la fábrica, él y el personal superior, previa verificación de los libros y la firma de un acta de inventario. De la Vega arguyó que él no entendía ese lenguaje y que, por lo visto, se traían el plan perfectamente estudiado, y ellos dijeron que no lo entendían a él y ya ve.

–Cuidese: usted es un hombre de cierta edad. Aquí se lo respeta, pero podemos olvidarnos de sus virtudes e iniciar acciones para responsabilizarlo de esta usurpación inconcebible… Piense bien lo que hace.

–Lo he pensado muy bien. Lo hemos pensado muy bien; si no, no estaríamos aquí, puedo asegurárselo.

De la Vega deslizó su mirada sobre los overoles, las arrugas en las frentes, los ojos expectantes, la empecinada solidez de los mentones, los largos insomnios de las mujeres, el tosco relieve de los músculos, y se interrogó: “¿Cómo han llegado a esto? ¿Cómo han podido decidirse? ¿Cómo han pensado que pueden ganar? ¿Qué arriesgan?… Nada… No tienen nada que perder: pueden arriesgarlo todo, y yo he arribado a esto: a saber que ellos lo arriesgan todo porque no tienen nada que perder. La experiencia vale la pena. Para que sintieran el temor de Dios, tendrían que poner en juego algo. ¿Pero qué? ¿Qué podemos darles que no deseen perder? Esto es un círculo cerrado. Y este viejo, que no faltó un día en sus veinticinco años de trabajo, al que no se le conocen relaciones con los extremistas –y eso, hasta donde se le puede creer a su foja de servicios– deseoso, aparentemente, de jubilarse y terminar en paz su existencia, es el que los dirige. ¿Cómo pude suponer que era incapaz de percibir qué sucedía a su alrededor; acaso, porque lo vi, las pocas veces que entré a la sala de telares, siempre abstraído, con un aire de ausencia, diría de estupidez que… sí, sí… me daba lástima: un animal dócil, nada irritable, que solo tenía ojos para su trabajo? Y este viejo los dirige, y me he engañado totalmente. En definitiva, esta gente es incomprensible, e ingrata: ¿por qué me ha engañado con su hundida cara de estúpido?”

–Dentro de diez minutos nos retiraremos y ustedes cargarán con las consecuencias de esta actitud incalificable. Está visto que no nos entendemos. Ustedes solo aprecian el lenguaje de la fuerza.

Francisco calló y esperó. Quería que se fueran, con sus apellidos, con sus distancias, con su vocabulario escogido y su conminatoria pedantería, con sus retratos en Sociales, con sus perfumes y sus delgadeces, sus camisas de seda y sus corazones secos, su prometido lenguaje de fuerza. Quería sentirse dueño de la fábrica, aunque esta próxima, increíble realidad se esfumara –como se esfumaría– con la velocidad de un sueño interrumpido. Saber qué se siente cuando seiscientos tejedores y urdidores, y canilleros y pinzadoras y devanadoras, se convierten en dueños de una fábrica.