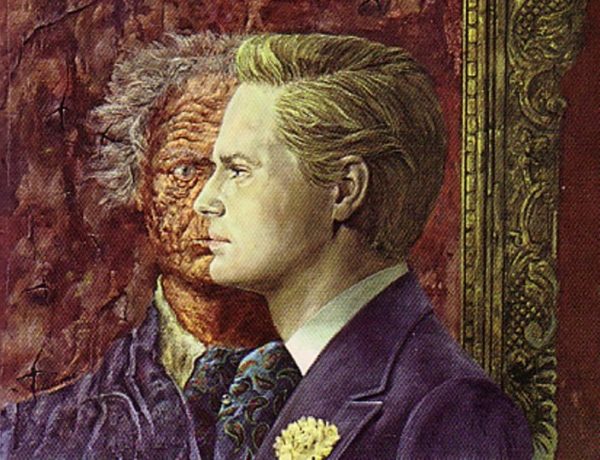

A propósito de la muestra del pintor Mariano Sapia, Centro Cultural Borges, septiembre de 2000.

Crítica de Nancy Sartelli

Parafraseando a Marx, los pintores nos hemos dedicado a interpretar el mundo, pero no siempre a contribuir a cambiarlo. También está en duda que dicha interpretación sea una herramienta eficaz para el avance de la historia, ya que el arte conlleva las contradicciones características y las luchas inherentes a las sociedades de clase. Y estas contradicciones de las cuales los artistas somos portadores, como sujetos en la sociedad, suelen reflejarse a través de la, para nada simple, mirada con la que interpretamos el mundo, y que luego, expresamos en nuestras obras. Mirada del mundo que conlleva nuestra relación y acción con él y en él, plasmada a través de elementos plásticos. Mirada-puente de nuestras propias contradicciones, que nunca terminan en lo individual sino en relación al contexto histórico-social que nos toca vivir. Y, de alguna manera, esta toma de posición del ojo aspira, quizá inconscientemente, a tomar por asalto la propia mirada del espectador, haciéndolo partícipe de nuestra personal manera de concebir el mundo: hacer que vea no sólo lo que vemos, sino como lo vemos.

Hace dos años tuve la oportunidad de visitar una muestra del pintor Mariano Sapia en el Centro Cultural Borges, en la cual, como espectadora y más allá de mis posibles valoraciones pictóricas, experimenté la casi violenta sensación de mirar desde lo alto. Paisajes suburbanos donde los personajes conviven entre pseudo-quemas y descampados nocturnos de iluminaciones furtivas y barrocas, desnudando momentos cruciales a la hora de la búsqueda de una felicidad negada estructuralmente. Escenas candentes develadas por el gran ojo-reflector del pintor. Vistas panorámicas, a lo lejos, desde lo alto, casi como un Cándido López de los suburbios de Lugano, registrando batallas cotidianas de sexo y fútbol en quemas y baldíos.

Recuerdo que en aquella muestra del ’98 había puentes. Y, casi sin quererlo, me vi puesta sobre uno de ellos, observando desde lejos gente sin rostro ni identidad, sólo cuerpos a la distancia. Y, entonces, los cuadros de Sapia me develaron eventos culminantes de penales en baldíos, densas atmósferas de tiempo suspendido y cortadas a cuchillo. Autos impasibles y polarizados que circulaban, indiferentes, por las autopistas veloces. Y sólo un colectivo, detenido y reventado de torsos que se asomaban, probablemente lleno de aquellos monstruos cortazianos de crenchas de bailanta, que parecían vibrar la misma cuerda del baldío de penales. Y yo, también detenida, lejos y arriba, como quien los estudia y toma nota de esas “culturas que conviven con naturalidad”, al decir de Sapia en el catálogo de su última muestra: como quien los observa como animalitos juguetear en su simplicidad. No había manera de bajar de los puentes. Como por ejemplo en ese cuadro de tarde de Liniers, en donde el sincretismo religioso tenía su fiesta. Cayetanos, gurúes, mándalas y San Jorges, en promiscua yuxtaposición con las vírgenes marías del barrio, restregándose con sus Josés detrás de cualquier vendedor ocasional de estampitas, fecundando (quizá les toque a ellos) el mesías que, con la diez en la espalda, los saque del suburbio.

En esta última muestra de Sapia, tampoco había manera de bajarnos de las terrazas y los trenes sobre los que nos ubica para observar. Altas líneas de horizonte, gente sin rostro a lo lejos y abajo también. Mujeres de vestidos livianos y hombres de chancleta y musculosa, acechando hormonas en calientes veranos nocturnos, detrás de camiones varados en descampados. Mujeres jóvenes construyendo quizá un futuro de embarazos no deseados -pero futuro al fin. Hombres y mujeres de deseos inmediatos y felicidad prontamente accesibles en un penal o en un levante. Nos relata Sapia, en su catálogo: “…entre los nuevos vecinos había una chica de mi edad. Yo a veces la miraba desde la terraza de mi casa. El recuerdo de esas visiones son los cuadros “Luna de Lugano” y “Pileta 1” y “Pileta 2”.[1]Y es así como observamos, desde lo alto, estas tres pinturas, con dos mujeres semidesnudas al borde de una pileta. La mirada, tímida, no logra bajar de su terraza. Pero esta vez, el deseo es el que concilia una suerte de descenso y entonces el ojo manda sus embajadores. En uno de los cuadros, dos gatos que las observan al pie. En otro, un grabador en el pasto, con parlantes como grandes ojos desbordados.

Al hablarnos Sapia acerca de la temática de su obra, nos dice: “…hace años creí haber descubierto las posibilidades del paisaje suburbano, esas situaciones complejas donde termina la ciudad y empieza el campo, donde las culturas y situaciones más dispares conviven con naturalidad.”[2] Pero, sucede que donde termina la ciudad y empieza el campo, las “culturas y situaciones más dispares” no conviven con naturalidad, sino en las condiciones de vida propias de su clase. Que es, a veces, el espanto. Las únicas e inmediatas alegrías del fútbol, el sexo y la bailanta en los personajes de Sapia, tienen que ver con una sociedad de clases que niega a la mayoría el acceso a placeres más activos en su complejidad, frutos de una vida sin trabajo alienado, sin la angustiante condición de desocupados y sin la existencia condicionada por alimentos y deseos precarios pero imperiosamente urgentes. Los personajes de Sapia reflejan lo que Benjamin describió como la dominación del individuo a través del manejo de su tiempo libre, por medio de productos de comprensión accesible y consumo ritmado por la industria cultural. Que, obviamente tiene dueños y nada de natural.

Según Mario Dionisio,[3] “mirar ya es elegir, ya es escoger, apreciar, dominar lo visible, ya es acción”. Es acción que conlleva una toma de posición implícita del artista ante el mundo, y es acción que potencialmente se reproduce en cada espectador al cual el artista le cede su tarima o su baldosa, para que comparta su mirada. El caso de Sapia, es el de un artista auto-puesto por fuera, pero irremediablemente, con o sin su consentimiento, por dentro de la sociedad, inevitablemente en contradicción con y por ella. Ha salido del barrio y ha vuelto, y sus ojos de infancia de terrazas regresan ahora en una mirada pequeño-burguesa, a mitad de camino entre el desprecio burgués y el cientista social posmoderno amante de un populismo kitsh. Hay otras formas de volver al barrio. Optar por un arte revolucionario, es decir, bajarse de los puentes, mezclarse con la gente, ponerles rostro e identidad a esos cuerpos, escuchar sus voces y con ellas las ideas que se expresan. Así, desde la praxis social, en la relación dialéctica entre lo individual y lo colectivo, reconstruir una identidad de sujetos artistas que opten con claridad por uno de los bandos en lucha, el que porta consigo la promesa de una sociedad (y un arte) liberados.

Notas

[1] Sapia, Mariano: Catálogo de la muestra, de setiembre de 2000 en el Centro Cultural Borges.

[2] Idem.

[3] Dionisio, Mario, Introducción a la Pintura, 1972, Alianza Editorial, Madrid, 1972.