Grupo de Investigaciones Regionales

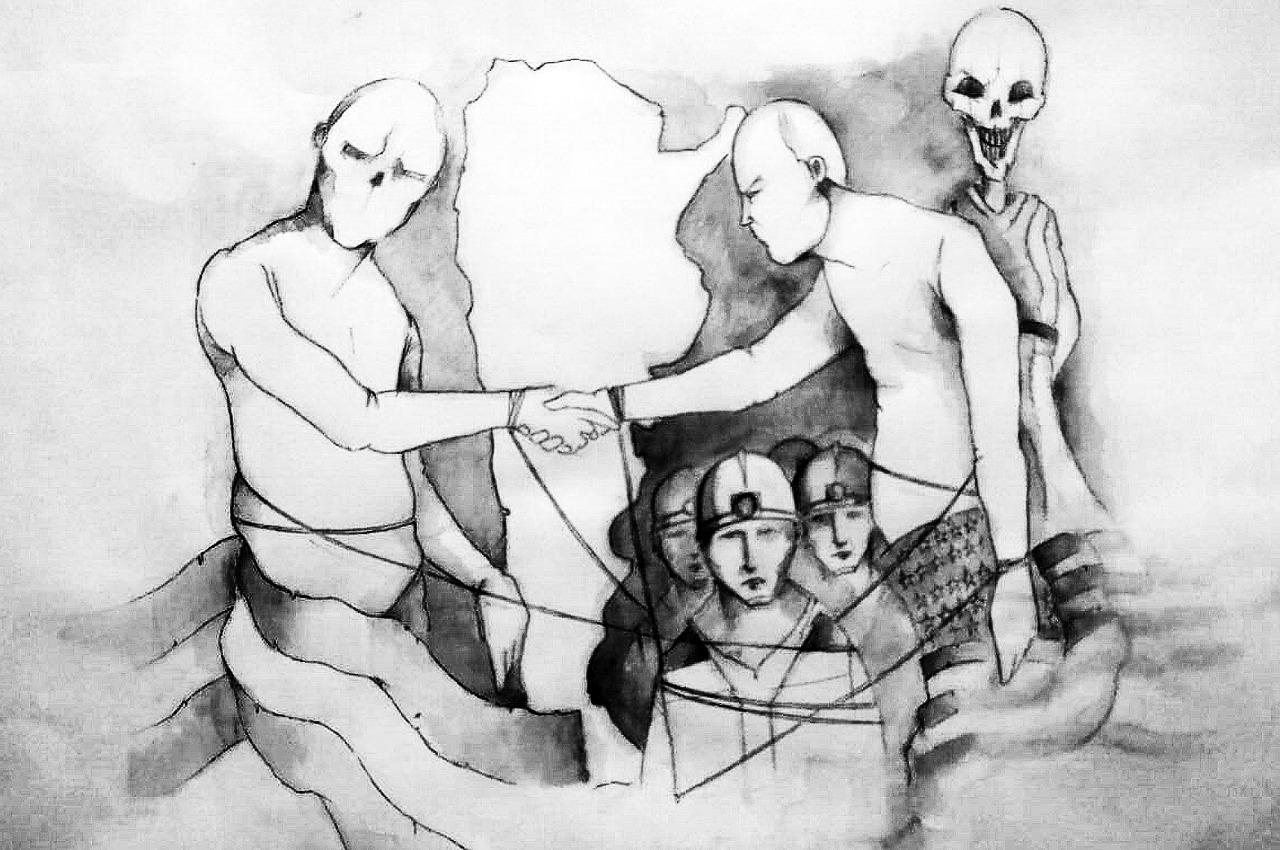

El problema no es la nacionalidad ni el tamaño del capital, sino el propio capitalismo. El problema no es de bandera sino de clase

La megaminería es una de las formas técnicas de explotación capitalista más extendida en Latinoamérica desde la década de los 90, y consecuentemente, uno de los aspectos sobre los que se ha centrado la crítica ecologista. El aumento de la demanda en combinación con los escasos grados de concentración de los minerales, hace improductivo el tradicional sistema de socavones, recurriendo por ende a la explotación de grandes áreas a cielo abierto, con la consecuente utilización de técnicas de procesamiento como la lixiviación y la flotación, que implica la utilización de grandes cantidades de químicos, como también extraordinarias cantidades de agua.

Por todo el mundo, la expansión de la megaminería ha dado lugar a la lucha y la organización de movimientos ambientales. Sin embargo, la falta de claridad y de análisis científico de la situación por parte de los especialistas ha dejado el campo abierto a la reproducción de discursos que, lejos de plantearse soluciones que apunten a la raíz del problema, insisten en luchar contra enemigos equivocados. Los principales argumentos del movimiento contra la megaminería en el país han sido sintetizados en el libro 15 mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina, que a continuación reseñaremos.

El ecologismo romántico

El libro, que pretende desmontar los mitos elaborados por el “discurso oficial minero”, se ocupa de exponer, a veces de forma no tan clara, el programa que guía al movimiento antiminero en la Argentina. Firmado por el Colectivo Voces de Alerta y un grupo de intelectuales afines a él, constituye una voz autorizada en la materia. El primer capítulo del libro está destinado a desmontar un “mito” sobre los colectivos medioambientales: que se opondrían a todo tipo de minería. Dado que es el capítulo que intenta condensar su crítica a las técnicas de la megaminería y cuál sería la alternativa para la actividad, es el que mejor expone la concepción de este colectivo respecto de la relación entre el ser humano y el medio ambiente.

Los autores señalan, como punto de partida, que el movimiento no se opone a todo tipo de minería. Más bien, distinguen la minería no metalífera de la metalífera. Sobre la primera no tienen nada que criticar: es una actividad vinculada a la provisión del mercado interno, sobre todo para la construcción, a diferencia de la megaminería, hecha por y en beneficio de trasnacionales. A su vez, producen bienes de utilidad incuestionable: sal de mesa, piedra caliza, cemento, arena o ripio. Implícitamente, al argumento respecto al sector de la burguesía que desarrolla la explotación (tema sobre el que volveremos), suman otra crítica: el destino y la utilidad de cada tipo de producción. De un lado se produce oro, un bien asociado al consumo suntuario; del otro, sal de mesa. Quizás los autores deberían haber puesto sobre la mesa qué otros usos tienen el oro y los metales que se extraen a través de la megaminería: medicina, comunicaciones, computación, maquinaria, entre otros muchos. Es claro que no podemos prescindir de la producción de metales: ¿qué hacer entonces? Los autores no son claros en este punto. Más allá del argumento económico, el problema parece radicar en que la megaminería es altamente contaminante, mientras que otras formas de explotación no lo serían. Por eso “los conflictos y las resistencias se centran predominantemente en torno a un tipo específico de explotaciones: la minería transnacional a gran escala, mayoritariamente practicada a cielo abierto” (p. 6). Pero si el problema es el método, ¿qué hay que hacer? Por un lado, dan por sentado que existe una “solución técnica” a la contaminación megaminera, que depende de un adecuado diagnóstico y su seguimiento a través de un plan de monitoreo (p. 54). Sin embargo, a lo largo del libro se produce un coqueteo permanente con una solución antagónica: la idealización de técnicas mineras pretéritas, que supuestamente expresarían una relación más armónica y menos nociva con el ambiente. Ello se observa cuando relativizan, apelando a argumentos culturalistas, la existencia de una minería arcaica (la minería incaica, por ejemplo) y una minería moderna (p. 6). O cuando ponen en cuestión el desarrollo tecnológico en sí mismo, más allá de las relaciones sociales:

“Apostar sin más a ‘la expansión de las fuerzas productivas’, por más que se quiera citar ciegamente a K. Marx o a J. D. Perón, implica un gran retroceso e ignorancia; es volver a una concepción lineal del desarrollo, ampliamente cuestionada en vista de los costos sociales, sanitarios y ambientales que el planeta está afrontando” (p. 93).

Así, la solución a la contaminación producida por la minería a cielo abierto pareciera proceder de una vuelta al pasado. No estaría de más recordar que no por casualidad se asoció a las minas de Potosí con el diablo: la explotación minera durante los años de la colonia en el Alto Perú acabó con la vida de miles de indios. Con el desarrollo del capitalismo la cosa no mejoró demasiado. La actividad siempre estuvo asociada a las pésimas condiciones de trabajo, al deterioro en la salud de los mineros y a la proliferación de enfermedades profesionales como la brucelosis, la anquilosis, la silicosis y el reuma.1 Esto pone de relieve que, a la hora de hacer un balance sobre la megaminería, no solo debemos considerar los niveles de contaminación: hay que evaluar también el grado en que han mejorado (o no) las condiciones de trabajo de los mineros, la utilidad de lo producido y si se produce en cantidades suficientes. Es decir, el costo social de cada método productivo.

El ecologismo romántico predominante en el movimiento medioambiental, que solo se centra en la contaminación, no va al meollo del problema, y termina idealizando un pasado que no necesariamente fue mejor. No visualizan que nuestro problema no es la megaminería, sino el capitalismo (palabra que solo aparece tres veces en el libro, generalmente acompañada del adjetivo “neoliberal”). La burguesía, de cualquier tamaño, en cualquier actividad y con cualquier método, produce en función de la ganancia. La contaminación, e incluso la salud y la seguridad de sus trabajadores, son un costo, que si se puede se ahorra. Mientras la producción esté en manos de la burguesía, existirá contaminación. Lo cual no implica descartar los avances técnicos que ha producido el capitalismo: la técnica, en manos de otra clase social que tenga como horizonte el beneficio del conjunto de la humanidad (no solo del capitalista), es un arma que no debemos descartar. Cuando la actividad deje de estar orientada por la ganancia, podrá encontrarse una ecuación en la que no tengamos que optar entre nuestra salud y a los avances tecnológicos.

Nuestros buenos patrones, ¿clase o bandera?

Para los autores, el problema con la megaminería no es solo la técnica empleada ni la contaminación que genera, sino el “modelo” de desarrollo que representa, problemático en muchos aspectos:

“Los principales efectos macro de la radicación de las fases extractivas de la minería transnacional a gran escala sobre las economías nacionales están vinculados a la recreación geopolítica y económica de asimetrías entre países proveedores de recursos primarios y países consumidores de bienes ambiente-intensivos, y, correlativamente, la extranjerización, concentración y reprimarización del aparato productivo interno.” (p. 11).

Se oponen a la megaminería, entonces, en tanto expresión del modelo de capitalismo supuestamente impuesto en la Argentina desde los años ‘90, el capitalismo neoliberal. Un “modelo” en el que cobra primacía el capital trasnacional, las grandes empresas (los “pulpos”), basado ya no en la producción de manufacturas industriales, sino en la producción de materias primas con destino de exportación. Extranjerización, concentración y reprimarización: eso es lo que la megaminería trae consigo. Una economía de saqueo, que destruye el entramado productivo local y a los pequeños capitales, mientras avanza la “reprimarización”. Y, de esta manera, se vuelve a idealizar un pasado que para estos autores sin duda fue mejor: una agricultura “con agricultores”, la industrialización sustitutiva en la que tenía un lugar la burguesía nacional. Un pasado tan capitalista como nuestro presente. Amén de la serie de lugares comunes que los autores harían bien en cuestionar, como la supuesta reprimarización de un país que siempre dependió de su producción primaria, con cuyas transferencias de renta se sostenía a esa industria que nunca pudo competir más allá del mercado interno. O la inviabilidad de ese esquema, donde la industria nunca termina de despegar y no puede abandonar su dependencia del agro. El principal problema de esta lectura es que oponen a un capitalismo “malo”, otro supuestamente mejor. Un capitalista nacional sería mejor que uno extranjero, los empresarios chicos mejores que los grandes, y un productor industrial mejor que uno agropecuario. Pretenden así solucionar un problema generado por el capitalismo con más capitalismo (otro capitalismo, dirían ellos). Pero no importa si la empresa es nacional o transnacional, grande o chica, porque todo capitalista se mueve por los mismos intereses: la ganancia. Ese es el problema, en particular cuando hablamos de contaminación y medio ambiente. Harían bien estos autores en ver los niveles de contaminación generados por las papeleras nacionales, por ejemplo. O cuáles eran las condiciones de trabajo en la minería argentina en los 60. O la pobreza y la desigualdad históricas de provincias como Catamarca, San Juan o La Rioja, a las que los autores adjudican un pasado idílico basado en “prosperas economías familiares” (p. 89) que el modelo megaminero vendría a destruir. Verían que el problema no es la nacionalidad ni el tamaño del capital, sino el propio capitalismo. El problema no es de bandera sino de clase.

Por una crítica socialista a la megaminería

El libro aquí reseñado sintetiza una serie de ideas extendidas entre la militancia ambientalista. En primer lugar, que las técnicas contaminantes deberían abandonarse, sin que quede claro si deberíamos dejar de producir metales o volver a técnicas de explotación pretéritas. Así, se idealiza un pasado que se conoce a medias, sin ver que el problema de la contaminación no es técnico sino social. El problema es la producción capitalista, tan nociva y contaminante ayer como hoy. A este ecologismo romántico se suma una posición abiertamente burguesa: el problema es el “modelo” que viene de la mano con la megaminería. El neoliberalismo, que trasnacionaliza, concentra y reprimariza la economía. Se opone a ello un capitalismo nacional y productivista, basado en pequeños capitales. Como si las empresas chicas o nacionales tuvieran algún prurito en contaminar. El problema, ya lo dijimos, es el capitalismo, que antepone la ganancia al cuidado del medio ambiente. La solución no puede venir de la mano de más capitalismo. Por eso, la lucha contra la contaminación, la lucha ambiental que no es más que la lucha por nuestra vida, no puede seguir estando orientada por intelectuales que no traen una solución. Es necesaria una crítica socialista, no solo al problema de la megaminería, sino a todos los problemas ecológicos que el capitalismo genera.

NOTAS

1Fonso Gandolfo, C. et al.: Comisión de Seguridad y Sanidad Minera, II Congreso Industrial Minero, San Juan, 1944.

Fredy. Buena síntesis, que comparto, es la subsunción de la naturaleza al capital. Ahora bien, ¿considerás que la explotación minera o de otros recursos dentro de la lógica capitalista puede superar la contradicción secundaria del problema de la contaminación ambiental?