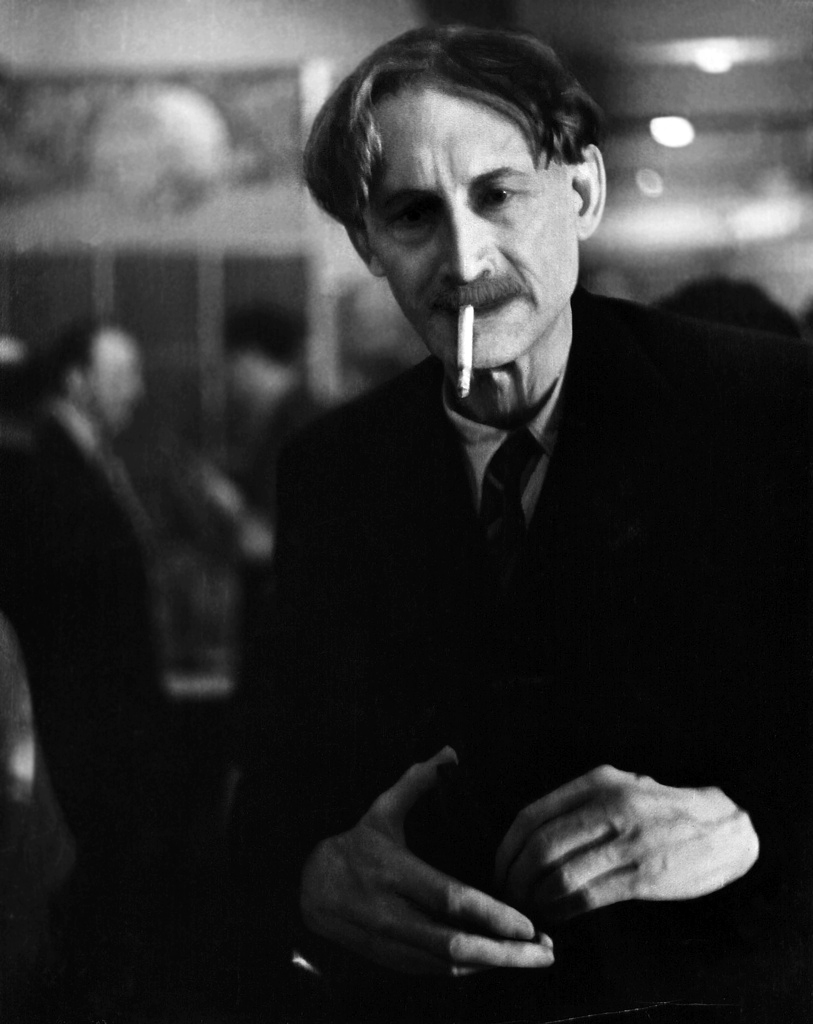

Henri Barbusse (1873-1935) fue un prolífico escritor, nacido en Francia y fallecido en la URSS. Su militancia por el socialismo y su oposición a la Primera Guerra Mundial lo colocaron en uno de los primeros planos en el mundo intelectual europeo. El infierno (su primera novela, de 1908), Claridad (1919), Resplandor del alba (1921), Palabras de un combatiente (1921), Fuerza (1925) y las biografías de Lenin (1934) y Stalin (1935) son algunos de sus trabajos más renombrados. Afiliado al PC, emprendió una campaña contra las tendencias nacionalistas y contra el fascismo. En 1928, crea la revista Monde, cuyo comité de redacción lo integraban Máximo Gorki, Albert Einstein, Upton Sinclair y Manuel Ugarte. Su influencia en la Argentina queda clara en la fundación de revistas y una editorial con el nombre de una de sus novelas (Claridad). En 1934, recibe la adhesión de varios escritores argentinos a un documento antifascista. Entre ellos, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, César Tiempo, Aníbal Ponce y Roberto Arlt. El fuego es su novela más famosa e influyente. Escrita en 1916, en plena experiencia en el frente de batalla, recupera cierto naturalismo de Zola para retratar la crudeza de la vida de los soldados y la inutilidad de semejante despilfarro de riquezas y vidas humanas. En medio de la miseria, se construye una camaradería entre los que no son sino obreros y se pone sobre el banquillo el supuesto antagonismo “natural” con los soldados alemanes. La novela desafía al lector con la siguiente pregunta: ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos?. El fuego es un verdadero alegato contra el nacionalismo y sus consecuencias, contra las tradiciones sacrosantas y contra cualquier idea de un destino que cumplir. Una novela que pone sobre el tapete la cuestión de clase: son los obreros los que deben pagar los sueños y las aventuras de los dueños de este mundo.

Henri Barbusse (1873-1935) fue un prolífico escritor, nacido en Francia y fallecido en la URSS. Su militancia por el socialismo y su oposición a la Primera Guerra Mundial lo colocaron en uno de los primeros planos en el mundo intelectual europeo. El infierno (su primera novela, de 1908), Claridad (1919), Resplandor del alba (1921), Palabras de un combatiente (1921), Fuerza (1925) y las biografías de Lenin (1934) y Stalin (1935) son algunos de sus trabajos más renombrados. Afiliado al PC, emprendió una campaña contra las tendencias nacionalistas y contra el fascismo. En 1928, crea la revista Monde, cuyo comité de redacción lo integraban Máximo Gorki, Albert Einstein, Upton Sinclair y Manuel Ugarte. Su influencia en la Argentina queda clara en la fundación de revistas y una editorial con el nombre de una de sus novelas (Claridad). En 1934, recibe la adhesión de varios escritores argentinos a un documento antifascista. Entre ellos, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, César Tiempo, Aníbal Ponce y Roberto Arlt. El fuego es su novela más famosa e influyente. Escrita en 1916, en plena experiencia en el frente de batalla, recupera cierto naturalismo de Zola para retratar la crudeza de la vida de los soldados y la inutilidad de semejante despilfarro de riquezas y vidas humanas. En medio de la miseria, se construye una camaradería entre los que no son sino obreros y se pone sobre el banquillo el supuesto antagonismo “natural” con los soldados alemanes. La novela desafía al lector con la siguiente pregunta: ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos?. El fuego es un verdadero alegato contra el nacionalismo y sus consecuencias, contra las tradiciones sacrosantas y contra cualquier idea de un destino que cumplir. Una novela que pone sobre el tapete la cuestión de clase: son los obreros los que deben pagar los sueños y las aventuras de los dueños de este mundo.

¿Nuestras edades? Tenemos todas las edades. Nuestro regimiento es un regimiento de reserva al que refuerzos sucesivos han renovado en parte, con elemento del activo y de la territorial. […] Fouillade tiene cuarenta años. Blaire podría ser el padre de Biquet, que es un recluta de la quinta 13. El cabo llama a Marthereau “abuelo” o “viejo detritus”, según que bromee o hable seriamente.

[…]¿Nuestras razas? Somos todas las razas. Hemos venido de todas partes. Considero a los hombres que se codean: Poterloo, el minero de la fosa Calonne, es sonrosado, sus cejas son pajitas amarillas, sus ojos, azul de lino. Para su gran cabeza dorada ha sido preciso buscar largo tiempo en los almacenes la vasta sopera azul que le cubre; Fouillade,

banquero en Cette, revuelve unos ojos del diablo en una cara larga y delgada, rostro de mosquetero, hundido en las mejillas y color de barniz. Mis dos vecinos difieren, en verdad, como el día y la noche. No menos Cocón, delgado personaje seco, con gafas, con el color químicamente corroído por las miasmas de las grandes ciudades, hace contraste con Biquet, el bretón apenas escuadrado, de piel gris, con mandíbula poderosa; y André Mesnil, el

cómodo farmacéutico de una subprefectura normanda, de linda barba fina, que habla tanto y tan bien, no tiene relación con Lamuse, el labriego de Poitova, con mejillas y nuca de rosbif. El acento populachero de Barque, cuyas largas piernas han batido en todos los sentidos las calles de París, se cruza con el acento casi belga y cantante de los

del norte […] Recuerdo la primera frase de ese payaso de Tirette, cuando se presentó: “¡Yo, hijos míos, soy de Crichy-la-Garenne! ¿Quién es de sitio mejor?”, y la primera condolencia que aproximó a Paradis a mí: “Ellos se pitorrean de mí porque soy del Morvandieu”.

¿Nuestros oficios? U poco de todo en montón. En las épocas abolidas, en que uno tenía una condición social antes de

venir a esconder su destino en estas toperas que aplastan la lluvia y la metralla, y que es preciso siempre reparar y recomenzar, ¿qué éramos nosotros? Labradores y obreros, en su mayoría. Lamuse fue peón en una granja;

Paradis, carretero; Cadilhac, cuyo casco de niño se levanta sobre un cráneo puntiagudo –“bóveda sobre un campanario”, dice Tirette-, posee tierras. El padre Blaix era cortijero en la Brie. Con su canto, Barque, mozo repartidor, hacía acrobatismos entre los tranvías y los taxis parisienses, incentivando magistralmente, en las

avenidas y las plazas al gallinero asustado de los peatones. El cabo Bertrand, que está siempre un poco apartado, taciturno y correcto, como un bello tipo macho, bien recta la mirada horizontal, era contramaestre en una manufactura de estuches. Tirloir pintaba coches sin refunfuñar, dicen. Tulacque era tabernero en la barrera del Trono, y Eudore, con su figura dulce y paliducha, tenía al borde de un camino, no muy lejos del frente actual, un ventorro; el establecimiento ha sido maltratado por los obuses -naturalmente, porque Eudore no es hombre de suerte, eso es sabido-. Mesnil André, el hombre aun vagamente distinguido y peinado, vendía bicarbonato y especialidades infalibles en una gran plaza; su hermano José vendía periódicos y novelas ilustradas en una estación de la línea del Este, mientras que lejos de allí, en Lyon, Conón, el hombre cifra, se afanaba (revestido de una blusa negra, las manos plúmbeas y brillantes detrás de los “Comptoir”) de una quincallería, y Becuve Adolphe y Poterloo, desde el alba, arrastrando la pobre estrella de su lámpara, atacaban a los carbones del norte.

Y hay otros de los que no recuerda uno nunca el oficio, y a los que uno confunde con otros, y los rústicos que llevaban a la vez diez oficios en su zurrón, sin contar el equívoco Pepin, que no debía de tener ninguno (aquel que hace tres meses, en el depósito, después de la convalecencia, se ha casado…para cobrar la pensión de las mujeres de movilizados).

Ninguna profesión liberal entre los que me rodean. Hay maestros que son suboficiales en la compañía o enfermeros. En el regimiento, un hermano marista es sargento en el servicio sanitario; un tenor, ciclista del mayor; un abogado, secretario del coronel: un rentista, cabo de ordinario de la compañía “horn rang”. Aquí, nada de esto.

Nosotros somos soldados combatientes, y casi no hay intelectuales, artistas o ricos que durante esta guerra hayan arriesgado sus figuras en las troneras, sino de paso, o bajo quepis galoneados.

Sí, en verdad, nos diferenciamos profundamente.

Pero, sin embargo, nos parecemos.

A pesar de las diversidades de edad, de origen, de cultura, de situación y de todo lo demás; a pesar de los abismos que antaño nos separan, somos a grandes rasgos los mismos. A través de la silueta grosera, se ocultan y se

muestran las mismas costumbres, el mismo carácter simpático de hombres vueltos al estado primitivo.

Y, además, aquí, unidos, juntos por un destino irremediable, llevados a pesar nuestro en la misma fila para la inmensa aventura, fuerza es que con las semanas y las noches vayamos como pareciéndonos. La estrechez terrible de la vida común nos aprieta, nos adapta, nos borra y confunde a los unos con los otros.